2025年4月10日

回覧板、まだ来てない?

見た覚えがないけど…?

そんなやりとり、自治会や町内会でよく耳にしませんか?

紙の回覧板は昔ながらの情報伝達手段ですが、順番が滞ったり、次の人に渡し忘れたり、内容を見落としてしまったりと、ちょっとしたストレスやトラブルの原因にもなりがちです。

近年、様々なことがデジタル化していく中で自治会や町内会の活動もデジタル化したほうが…なんていう声が聞かれるようになりました。そんなデジタル化の一つが電子回覧板です。昨年春に僕が住む自治会において自治会のデジタル化についてアンケートを取った時に40代以下の世帯の多くが回覧板のデジタル化を望んでいました。

そもそも回覧板ってどんな役割?

回覧板とは、自治会や町内会など地域の住民同士で情報を共有するための伝達手段です。地域行事や清掃活動、防犯情報、災害時の連絡事項など、暮らしに密接した情報を住民へ確実に届ける役割を担っています。特に、掲示板や口頭だけでは伝えきれない細かい内容を共有するための大切なツールとして、長年使われてきました。

回覧板の内容は多岐にわたり、地域での集まりの案内や役員の連絡事項、行政からのお知らせなどが含まれます。住民同士の連携を保ち、地域の一体感を育む意味でも重要な役割を果たしています。家庭ごとに順番にまわしていく仕組みなので、手渡しの温かさや確実性があるのも特徴のひとつです。

一方で、紙の回覧板にはいくつかの課題もあります。例えば、誰かの家で止まってしまい回覧が滞る、次の家に届けるのを忘れてしまう、内容を見落とす、などのトラブルが起きやすい点です。また、印刷や配布に手間がかかるため、役員の負担も小さくありません。こうした課題が、近年では電子化の必要性を考えるきっかけにもなっています。

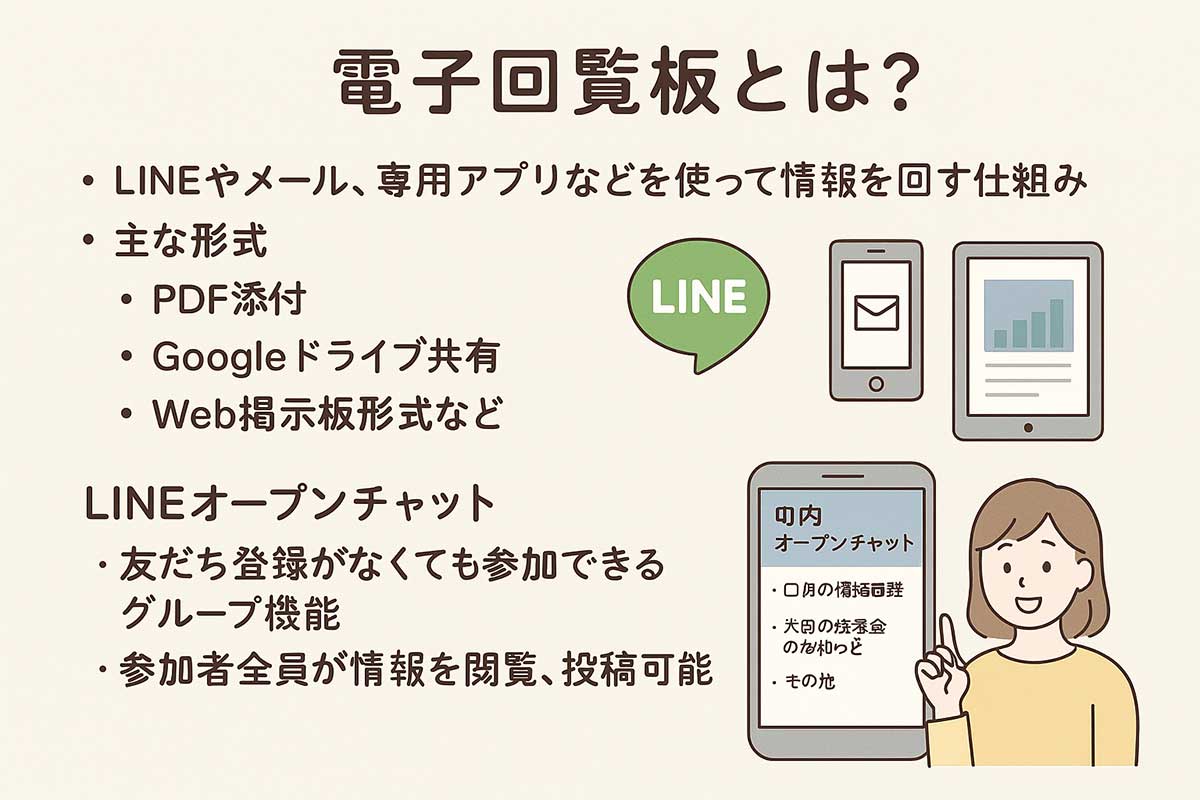

電子回覧板とは?

電子回覧板とは、従来の紙の回覧板の代わりに、LINEやメール、専用のアプリなどを使って地域の情報を伝える仕組みです。スマートフォンやパソコンで情報を確認できるため、時間や場所にとらわれずに素早く共有できるのが大きな特徴です。特に若い世代を中心に、こうしたデジタル手段への親和性が高く、導入が進みつつあります。

電子回覧板の形式はさまざまです。たとえば、PDFやJPEGファイルを作成し、それをLINEやメールに添付して送る方法は手軽で導入しやすい方法です。Googleドライブなどのクラウドサービスを活用すれば、資料を一か所にまとめ、必要なときに誰でも見られるようにできます。また、WordPressなどで作った地域のWeb掲示板や、回覧専用アプリを使えば、情報を時系列で整理して掲示板のように管理できるメリットがあります。

最近では、LINEの「オープンチャット」を使う自治会も増えています。オープンチャットはLINEの友だち登録がなくても参加できるグループ機能で、ニックネームで参加できるためプライバシーにも配慮できます。参加者全員が情報を見られるほか、過去の投稿もスクロールして確認できるので、簡易的な掲示板としても活用できます。清掃日や防犯情報、イベントの案内など、タイムリーに情報を届ける手段として有効です。

実際の活用例として、ある町内会では「町内オープンチャット」を作成し、月ごとの行事予定や防犯パトロールの情報を共有しています。既読確認や返信も可能なため、必要に応じて意見交換もスムーズに行えるようになりました。地域の実情や参加者のITスキルに合わせて、無理のない形で選べるのが電子回覧板の大きな魅力です。

僕の住む自治会ではオープンチャットを活用し始めました。グループLINEよりも気軽に参加できると判断したからです。ただし住民の方は投稿しないように、あくまでも自治会や関連団体からの連絡用として活用します。

電子回覧板のメリット

電子回覧板には、従来の紙の回覧板にはない多くの利点があります。まず第一に、情報の共有が非常にスピーディーです。送信ボタンひとつで全世帯に一斉に伝達できるため、紙のように順番を待つ必要がありません。急な予定変更や緊急連絡にも対応しやすくなります。

また、紛失や見落としのリスクが減るのも大きなポイントです。紙の回覧板は、次の家に渡し忘れたり、どこかで止まってしまったりすることがありますが、電子回覧板であれば、受け取った人全員に同じ情報が残るため安心です。

さらに、手書きや印刷、配布といった作業が不要になるため、役員や担当者の負担も軽減されます。過去の情報も履歴として残るので、あとから見返したいときにも便利です。特に、LINEやアプリなど若い世代が日常的に使っているツールを活用すれば、若年層の参加意識も高まり、地域活動の活性化にもつながります。

電子回覧板の活用事例

LINEグループでのお知らせ配信

町内会の役員がLINEグループを作成し、行事案内や清掃日程、緊急情報を一斉配信。既読確認により「回ったかどうか」がすぐ分かる。

LINEオープンチャットの活用

匿名で参加できる「オープンチャット」を活用し、住民が気軽に参加・閲覧できる情報共有の場を設置。個人情報の保護にも配慮。

Googleドライブで資料共有

「回覧板」フォルダを作成し、月ごとの資料(PDF)をアップロード。住民はいつでも閲覧可能。スマホでも見られるので便利。

メール配信による通知

登録者に対して定期的にメールで回覧情報を送信。高齢者でもガラケーで閲覧できるよう、テキスト中心で簡潔な内容に。

地域ホームページや掲示板アプリでの公開

町内会のホームページに「電子回覧板」のページを作成し、行事予定や注意喚起を掲載。パスワードをかけて関係者のみ閲覧できるように工夫。

電子回覧板のデメリット・課題

電子回覧板は便利な反面、いくつかの注意すべき課題もあります。まず第一に挙げられるのが、高齢者にとって使いづらい場合があるという点です。スマートフォンやパソコンの操作に不慣れな方にとっては、電子形式の情報共有に戸惑いや不安を感じることもあり、導入の際には丁寧なフォローが必要です。

また、個人情報の管理やセキュリティの問題にも配慮が求められます。LINEグループやオープンチャットを使う場合、参加者の名前や住所、連絡先が他の人に見えてしまうリスクがあるため、設定や運用方法には注意が必要です。回覧内容に個人情報が含まれる場合は、共有範囲を限定したり、暗号化された方法で送信したりといった工夫が求められます。

さらに、通信環境や端末の有無も課題のひとつです。スマートフォンを持っていない家庭や、Wi-Fi環境が整っていない世帯にとっては、電子回覧板だけに頼るのは不安があります。全員がインターネット環境に対応できるとは限らないため、紙の回覧板と併用したり、必要に応じて印刷物を届けたりするなど、柔軟な対応が必要です。

課題への対応策

高齢者への配慮

操作方法を簡単にまとめた紙のマニュアルを配布し、個別サポートや説明会を実施。

紙と電子の併用期間を設ける

いきなり完全移行せず、紙の回覧板と電子回覧板を並行して運用し、徐々に慣れてもらう。

個人情報の管理に配慮

LINEオープンチャットではニックネームを使う、限定公開のクラウドフォルダを使うなど、情報の見せ方を工夫。

情報の出し方をシンプルに

画像・PDFにせず、まずは短いテキストで簡潔に伝えることで、閲覧のハードルを下げる。

スマホやネットがない人への対応

一部住民にはプリント版を配布する、役員が個別に連絡するなど、補完手段を用意。

参加を強制しない柔軟な姿勢

「見たい人が見ればいい」という気軽なスタンスで始め、徐々に浸透させていく。

役員・若年層がITサポーターになる

スマホ操作に慣れた住民が高齢者のフォロー役になる仕組みをつくる。

電子回覧板の導入にあたっての工夫

電子回覧板をスムーズに導入するためには、地域の実情に合わせた工夫が欠かせません。特に最初の段階では、紙の回覧板と併用することが効果的です。いきなり完全に切り替えるのではなく、一定期間は両方の手段を使うことで、住民が徐々に慣れていける環境を整えます。

まずは紙とLINEの両方でお知らせを配信しました。3か月ほど併用するうちに、LINEで確認する人が増えてきたので、現在は紙は希望者のみとしています。

操作に不安を感じる人が多い場合は、スマートフォンの使い方や閲覧方法を説明する「操作説明会」を開くのも有効です。会場で実際に操作を体験してもらうことで、不安を解消し、導入への理解を深めてもらえます。参加できなかった人には、簡単なマニュアルを配布するのもよい方法です。

スマホは電話くらいしか使っていませんでしたが、孫に教えてもらって回覧をLINEで見られるようになりました。文字が大きくできるので、紙より読みやすいです。

また、LINEグループの活用も現実的で効果的な手段のひとつです。日常的に使っている人が多いため、専用アプリよりも導入のハードルが低く、回覧だけでなく気軽なコミュニケーションにもつながります。ITに強い世代の住民が、サポート役として高齢者や不慣れな方を支援する体制を作ることで、地域全体で支え合う仕組みが生まれます。

30代・40代のメンバーが中心となってLINEの使い方を教える勉強会を企画しました。質問も多く、意外と高齢の方々が積極的だったのが印象的です。

さらに、プライバシーへの配慮も忘れてはいけません。LINEオープンチャットであれば本名を出さずに参加できるほか、クラウド上の資料共有では閲覧権限を制限するなどの工夫が必要です。こうした細やかな配慮が、安心して使える電子回覧板の運用につながります。

LINEの名前をニックネームに設定してもらうようにしました。個人名が出ないことで、安心して参加できるという声もありました。

これからの自治会・町内会に向けて

電子回覧板は単なる「便利な道具」ではありません。従来の紙の回覧板で発生していた配布や印刷、管理といった負担を分散し、役員や当番の負担軽減にもつながる、新しい地域運営の仕組みです。情報共有が効率化されれば、限られた時間や人手の中でも、より円滑な地域活動が可能になります。

最初から完璧を目指す必要はありません。LINEを使って一部のお知らせを共有してみる、紙との併用を試す、といった小さな工夫から始めることが成功の第一歩です。住民の反応を見ながら、徐々に広げていく柔軟な姿勢が大切です。

デジタル化は特別なことではなく、時代の変化に合わせた自然な流れです。誰もが無理なく参加できる情報の届け方を工夫することで、世代を超えたつながりやすさが生まれ、地域がもっと暮らしやすくなっていきます。電子回覧板は、その第一歩として今後ますます重要な役割を担っていくでしょう。

このブログを読んでのご感想など

このブログ記事を読んでのご感想をお送りください。ブログを書く励みになったり、もしかすると読者からのメッセージとして記事で紹介させていただくこともあるかもしれません。お気軽にどうぞ。