2025年7月11日

今年の梅雨は例年と比べて驚くほど雨が少なく、「梅雨らしさ」を感じる機会もほとんどありませんでした。ジメジメとした季節特有の過ごしにくさが軽減されたのはありがたい反面、水不足や農作物への影響を心配する声もちらほら聞かれます。

そんな中、全国では参議院議員選挙が行われ、ここ豊橋ではそれに加えて新アリーナ建設をめぐる住民投票も重なり、夏本番を前にして地域全体が少し落ち着かない雰囲気に包まれています。政治的な議論や情報のやり取りが活発に行われる一方で、地域にとって大切な恒例行事「秋まつり」の準備も進めなくてはならない時期となりました。僕の住む地域でも、子どもから大人までが参加する伝統行事として、毎年多くの人々の協力でこの祭りを支えています。

かつて僕たちの地域は、二川小学校区に属しており、秋まつりは「大岩神明宮」を中心に行われていました。地元の神社に集まり、御神輿や屋台、手筒奉納などを通じて、地域の絆を深める貴重な機会でもありました。

しかし、校区の再編により現在は「飯村校区」に所属することとなり、地域の行事や運営のあり方も少しずつ変化してきました。秋まつり自体は今も「大岩神明宮」の祭礼日程にあわせて開催されているものの、神事は神社でなく地域の集会場で執り行うスタイルに変わっています。

このような変化は、決して否定的なものではありません。地域の状況に応じて柔軟に対応しながらも、伝統を守り続けていく姿勢は、むしろ現代の地域運営において非常に大切なことだと感じています。子どもたちにとっては、どこで行われるかよりも、「地域のみんなと一緒にお祭りを体験すること」が、心に残る思い出になるはずです。

飯村校区は10月は毎週がお祭り

現在の学区である飯村小学校は、昭和58年に開校した比較的新しい小学校です。飯村校区内で行われる秋まつりは、実は3つあります。それぞれの地域が異なる背景を持っており、日程もバラバラ。その理由は、飯村校区がもともと複数の小学校区から分かれてできたという経緯にあるのでしょう。

このため、10月に入ると毎週末のようにどこかで秋まつりが開催され、地域全体がにぎやかな雰囲気に包まれます。加えて、豊橋市全体の一大イベントである「豊橋まつり」も10月にあるため、飯村校区にとってはお祭り月間といっても過言ではありません。

そんな状況をふまえて、以前あるときに飯村小学校の教頭先生がこう漏らしていたのを思い出します。

飯村小学校は10月は何もできない…

実質自治会が運営していた祭礼行事

さて、僕の住む自治会も、かつては「大岩神明宮」の秋まつりに深く関わっていたようです。僕の同級生たちの中には、「秋まつりといえば大岩神明宮」と今でも懐かしそうに語る人が少なくありません。

ただ、正直に言えば、僕自身はそのあたりの記憶がほとんどありません。というのも、高校卒業後に20年以上地元を離れていたため、地域のお祭りや運営の実情には無縁のまま過ごしてきたからです。

そんな僕が、3年前に自治会長を引き受けたことで、一気に地域の様々な現実と向き合うことになりました。特に印象的だったのが、地域で行われている神事などの祭り行事が、実質的には自治会が担っており、その費用も自治会費から支出されているということでした。

たとえば秋まつりにおいても、神事に必要な祭具の準備や供物の手配、さらには神主さんへの謝礼などが、すべて自治会会計から出ている場合が少なくありません。こうした支出は、これまで「慣例」として当然のように受け継がれてきたようですが、果たしてこのままで良いのだろうか、と感じるようになりました。

というのも、自治会は本来、すべての地域住民のための中立的な組織であるべきです。宗教的な行事に自治会費を充てることは、信教の自由という観点からも、「宗教と自治の分離」を原則とする近年の公的なガイドラインに照らして、慎重であるべきだと思うのです。実際、豊橋市の自治連合会の「自治会活動の手引き」にも書かれています。

もちろん、地元の神社を大切にする心や、伝統行事を続けたいという想いは尊重されるべきですし、僕自身、否定するつもりは全くありません。ただ一方で、信仰や宗教に関して距離を置いている住民もいる中で、「地域行事」という名目のもとに、特定の宗教行為に自治会費を使うことに対して、何らの説明や議論がないのは、やはり問題だと感じます。

自治会組織とは別の「実行委員会」組織を立ち上げて

自治会長として地域運営に携わるようになった僕は、秋まつりに関するもう一つの大きな課題に気づきました。それは、神事にかかる費用が自治会費から支出されているという問題と同時に、祭り全体の運営体制やお金の流れが非常に不透明であったという点です。

それまで秋まつりの運営は「みこし会」という団体が担っており、必要な費用は自治会から一括して支出されていました。しかし、その使い道については明細が共有されることもなく、住民の側からはお金の流れが見えない、いわばブラックボックスのような状態でした。

このままではいけない。そう感じた僕は、その年の夏に自治会とは別組織として「秋まつり実行委員会」を立ち上げることを決断しました。実行委員会は地域の有志で構成され、祭りの計画・実施・会計をすべて担当する仕組みにし、誰が見ても明確な収支報告ができるよう体制を整えました。

実行委員会では、自治会からの支出を「協力金」として明確に位置づけ、その使途についても住民が納得できるよう整理しました。たとえば、子どもたちに配るお菓子代、模擬店で使うおもちゃの購入費、祭り準備にあたる自治会員への昼食代など、宗教色を排した支出項目とし、「これは地域の交流・子どもたちの育成のための事業です」と誰にでも説明できるようにしたのです。

寄付や協賛金も含め、すべての収支は文書で記録し、自治会の総会などで報告するようにしました。こうした取り組みによって、祭りが「誰のために」「どのように」行われているのかが見えるようになり、住民の信頼も少しずつ高まってきたように感じています。

事務局的な雑用から抜け出せないorz

秋まつり実行委員会を立ち上げて、気づけばもう4年。今ではすっかり恒例行事として地域に定着しましたが、僕自身はというと…また今年も準備に追われる日々が始まっています。

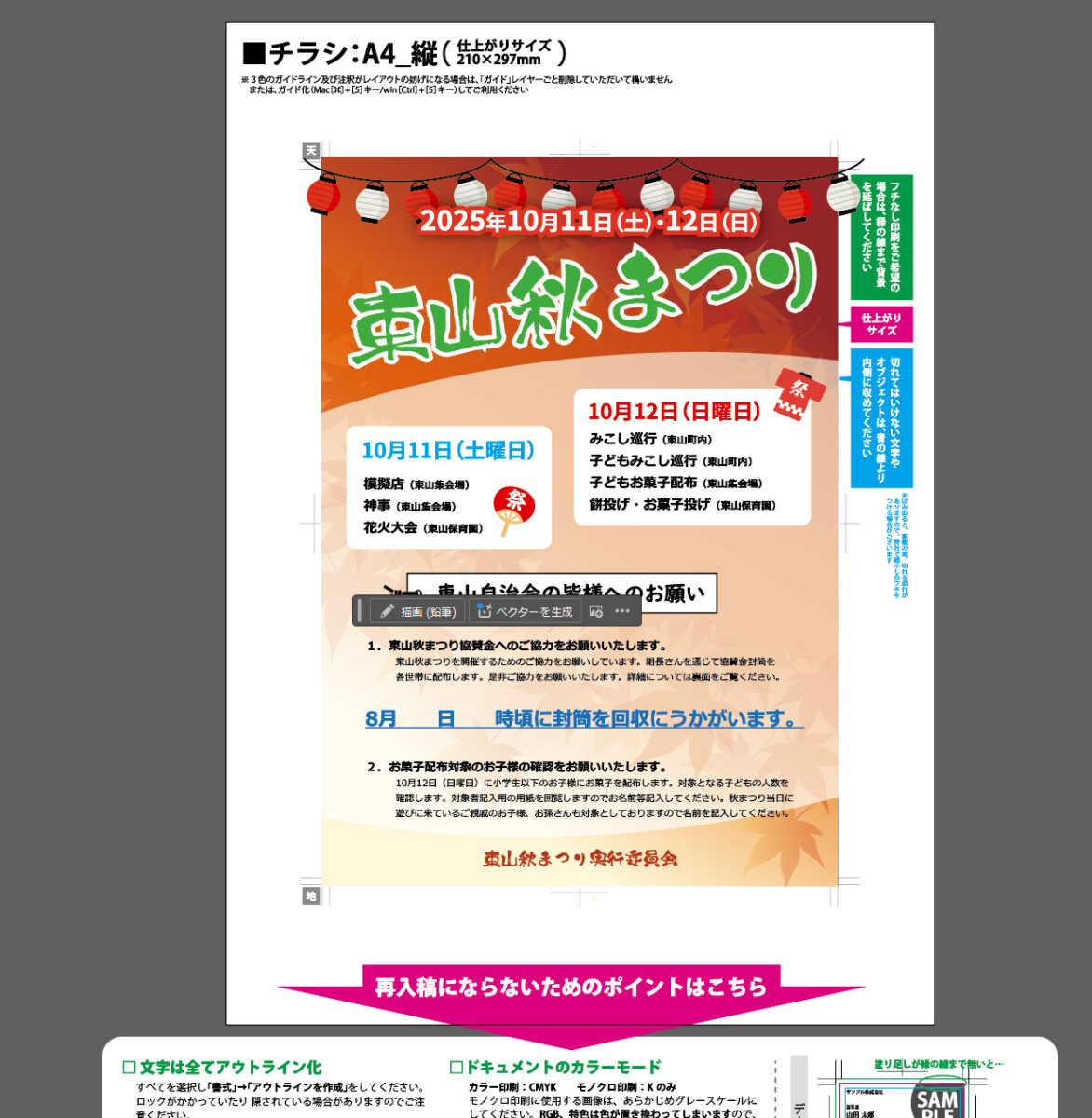

今年も協賛金のお願い用チラシの作成に始まり、予算書の見直し、回覧資料の作成、子どもたちに配る「お菓子券」の印刷まで、昨年度の資料を引っ張り出しては、今年度版に修正する作業に没頭しています。

もともと実行委員会を作ろうと言い出したのは僕なので、ある程度は覚悟していました。でも正直なところ、

また自分が全部やるのか…

と、少しばかりうんざりしているのも事実です。

毎年のように事務局的な雑用を一手に引き受けていると、「これは僕の仕事じゃないはずなんだけどなあ」と、つい心の中でぼやいてしまいます。でも誰かがやらなきゃ祭りは動かない。そう分かっているからこそ、結局今年も動いてしまうのです。

このブログを読んでのご感想など

このブログ記事を読んでのご感想をお送りください。ブログを書く励みになったり、もしかすると読者からのメッセージとして記事で紹介させていただくこともあるかもしれません。お気軽にどうぞ。