2025年9月1日

今朝の中日新聞に以下のような記事がありました。色々と考えさせられたのでブログの記事で書いてみます。

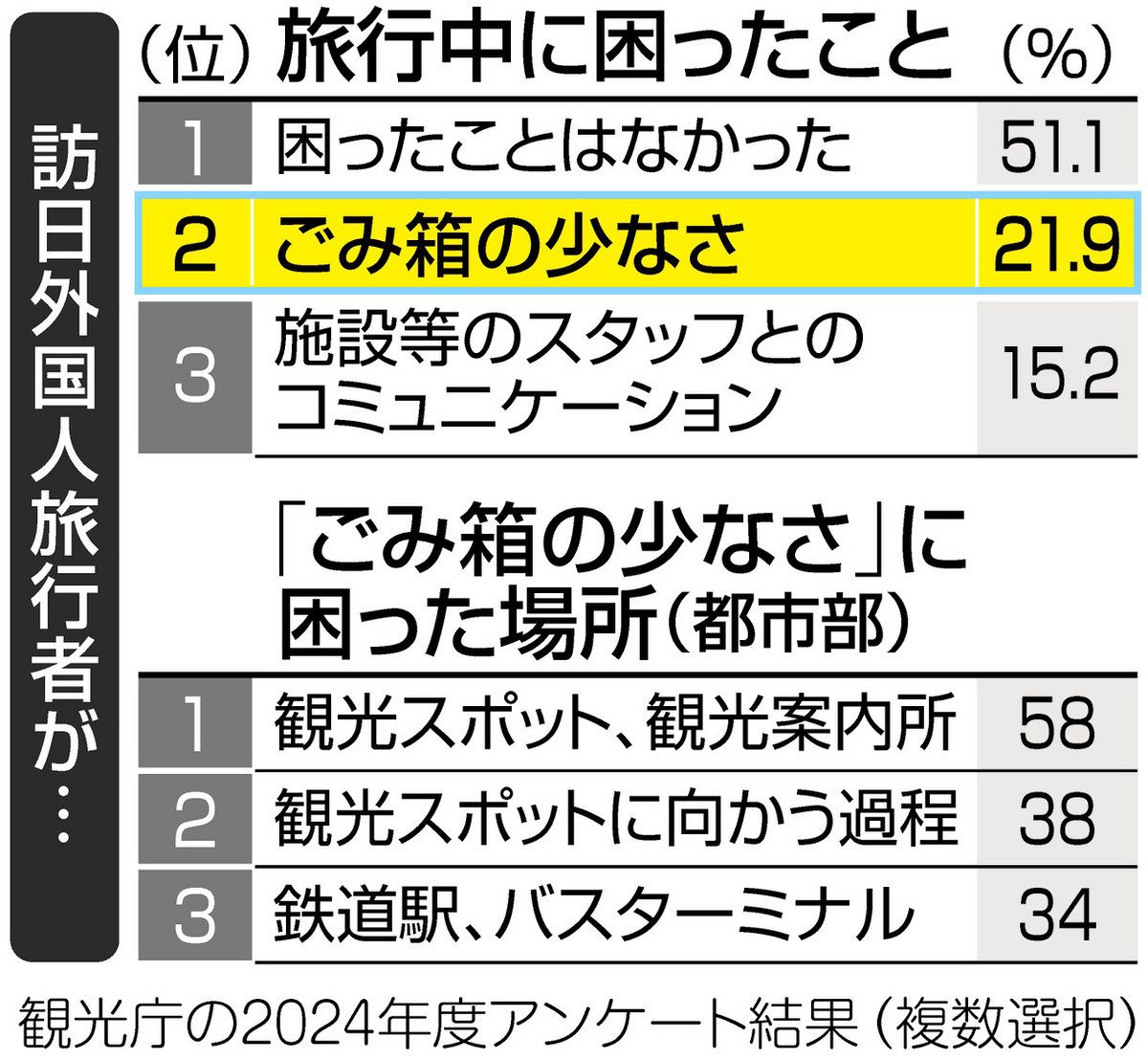

記事によれば奈良公園では、長年「ごみは持ち帰る」という方針を貫いてきました。背景には、国の天然記念物であるシカがポイ捨てごみを誤って食べてしまうという深刻な問題があります。過去の調査では、亡くなったシカの胃からプラスチックごみが見つかる割合が6割を超えており、その実態は社会的にも大きな関心を集めました。さらにコロナ禍明け以降、観光客の増加に伴って散乱ごみが増え、危機感が高まります。その結果、約40年ぶりに「スマートごみ箱」が設置されました。自動圧縮や太陽光発電で運用できる新型のごみ箱で、維持管理の効率化を図りつつ、観光客の利便性に応える試みが始まったのです。

一方、ぼくの暮らす豊橋市は「530(ごみゼロ)運動」の発祥地として知られています。昭和50年に登山者のモラル「自分のごみは自分で持ち帰る」を合言葉に始まり、清掃活動や啓発を通じて「持ち帰る文化」が市民に根付きました。町内会や学校、事業所など多くの団体が自主的に参加し、市民の環境意識を高める大きな土台をつくってきました。豊橋にとって「ごみを持ち帰る」ことは、単なるマナーではなく市民運動の歴史に裏打ちされた誇りと言えるのです。

この二つの都市を比べると、同じ「ごみ問題」でも対応の仕方がまったく異なります。奈良は観光公園という特殊な環境で、多様な来訪者に合わせるためごみ箱設置に踏み切りました。一方の豊橋は、市民運動を通して「ごみ箱に頼らない文化」を育んできました。では、これから外国人観光客が増える豊橋の街中で、ごみ箱の設置は必要になるのでしょうか。それとも「持ち帰る文化」を守り続けるべきなのでしょうか。この問いは、便利さと環境意識、地域文化の継承をどう両立させるかを、ぼくたちに突きつけています。

530運動の始まりと精神

530運動が生まれたのは昭和50年(1975年)のことです。きっかけとなったのは、豊橋市の自然歩道で見られたごみの散乱でした。当時、葦毛湿原を中心とした自然歩道は市民の憩いの場となっていましたが、訪れる人の増加に伴ってごみの問題が深刻化していました。清掃活動は行われていたものの、拾っても拾ってもごみが減らない状況に直面していました。そんな中で、豊橋山岳会会長の夏目久男さんが「自分のごみは自分で持ち帰る」という登山者の基本的なモラルを社会全体に広げようと提案したのが、530運動の出発点でした。

その呼びかけに共鳴したのが豊橋市でした。行政だけでなく、市内43団体が参加し、同年7月には官民一体となった「530運動推進連絡会」が発足します。「530(ごみゼロ)」というシンプルで覚えやすい言葉を合言葉に、市民一斉清掃や啓発活動が展開されました。この活動は単なるごみ拾いではなく、社会全体でのモラル向上や住みよいまちづくりを目指す、市民参加型の環境運動として広がっていったのです。当時の熱気は大きく、町内会や学校、企業、各種団体が積極的に加わり、まさに「市民総出の運動」と呼べるものでした。

530運動の精神は、「きれいな街を誰かに任せるのではなく、一人ひとりが責任を持って守る」という意識を市民に浸透させたことにあります。「ごみは自分で持ち帰る」という姿勢は、日常生活における当たり前の行動として根付いていきました。豊橋では今でも学校教育や地域活動を通して子どもたちにこの精神が受け継がれており、市民の誇りのひとつとなっています。

このようにして始まった530運動は、環境美化の枠を超え、豊橋市民の価値観そのものを形作ってきました。ごみ箱に頼らずとも街をきれいにできるのは、市民一人ひとりの心の中に「530=ごみゼロ」の理念が根付いているからこそです。

現代の530運動と広がる活動

530運動は発足当初、ごみ拾いや一斉清掃といった「530実践活動」が中心でした。しかし時代が進むにつれて、ごみ問題は単なる清掃活動だけでは解決できないことが明らかになっていきます。そこで活動の幅は徐々に広がり、現在では幼児への環境教育や、ごみそのものを減らすためのキャンペーン、さらには環境イベントなど、多角的な取り組みが展開されています。幼い頃から「ごみは出さない」「環境を守る」という意識を育てることが、将来の街づくりにつながるという考え方が背景にあります。

特に注目すべきは、活動の中心が「拾う」から「出さない・減らす」へとシフトしている点です。清掃活動は今も大切な柱ですが、それだけでは追いつかない現実があります。大量生産・大量消費の時代にあっては、ごみの発生を抑制することが不可欠です。そのため530運動環境協議会では、ごみを持ち帰るだけでなく、買い物や日常生活の中でごみを減らす工夫を呼びかけています。リサイクルやリユースを進める取り組み、マイバッグやマイボトルの推進もその一環であり、市民の生活習慣に少しずつ変化を与えています。

さらに、530運動は「街をきれいにする活動」から「人の心を育てる活動」へと位置づけを広げています。ごみを減らすことや環境を大切にすることは、社会全体のモラル向上につながり、地域への誇りや責任感を育むものです。清掃活動やキャンペーンを通じて市民同士が交流することは、地域コミュニティの絆を深める効果も持っています。つまり、530運動は美化活動にとどまらず、環境教育や社会教育の側面を持つ、市民の暮らしそのものを豊かにする活動へと成長してきたのです。

街中のごみ箱設置をめぐる賛否

街中にごみ箱を設置することには、まず「賛成の視点」があります。観光客や外国人からの需要はその代表例です。欧州やアジアの都市では公共のごみ箱が当たり前に設置されており、「街にごみ箱がない」という状況に戸惑う人も少なくありません。実際、奈良公園の事例では観光客からの要望が背景にありました。また、適切な場所にごみ箱を配置すれば、ポイ捨てを抑制する効果が期待できます。人の心理として「すぐ捨てられる場所」があれば持ち歩く負担が減り、結果的に街の美化につながるのです。さらに、近年はスマートごみ箱のような技術的な進化も進んでいます。ごみを自動圧縮して容量を増やし、太陽光で稼働する仕組みによって、管理コストの削減や効率的な回収が可能になり、自治体にとっても導入のハードルは下がりつつあります。

一方で「反対・懸念の視点」も無視できません。最大の課題は、豊橋市が育んできた「ごみは持ち帰る」という文化を弱めてしまう可能性です。ごみ箱があることが前提となれば、「出したごみは自分で責任を持つ」という本来のモラルが揺らぎかねません。さらに、ごみ箱を設置した後の維持費や回収コストを誰が負担するのかという問題も残ります。観光客、事業者、行政、市民のどこに責任を分担させるのか明確にしなければ、単なる税金負担に偏る懸念があります。

また、ごみ箱があるからといって安易に捨てる習慣が広がれば、根本的なごみ減量の意識が育たないという危惧もあります。加えて、社会学の視点からは「美化=排除の構造」という問題も指摘されています。街がきれいになる一方で、困窮者や異質な存在を視界から追いやる作用が潜在的に働く可能性があるということです。「きれいさ」を優先するあまり、社会的弱者を排除する方向へ傾いてしまうことは避けなければなりません。

こうしてみると、ごみ箱の設置をめぐる議論は単純な便利・不便だけではなく、地域文化や社会構造そのものに関わる複雑なテーマであることが分かります。

豊橋市が直面する可能性

豊橋市は「530運動のまち」として、市民に「ごみは持ち帰る」文化が根付いてきました。しかし、今後外国人観光客が増えることで、この精神と現実との間に衝突が起こる可能性があります。特に文化的背景の異なる来訪者にとって「ごみ箱がない街」は不便に映り、結果としてポイ捨てが増えることも懸念されます。これは、530運動が大切にしてきた理念に逆行する課題であり、早い段階で議論が必要になるでしょう。

加えて、先日の住民投票で建設が決まった豊橋新アリーナも、街のごみ問題に直結します。豊橋駅から新アリーナが建設される豊橋公園まで、多くの観客が徒歩で移動することが予想されます。その途中で飲食物の容器や包装がポイ捨てされれば、景観や環境に悪影響を及ぼしかねません。さらに、観光客や来場者が住宅地のごみステーションに無断でごみを捨てる可能性もあり、地域住民との摩擦を生むリスクがあります。分別もされないまま捨てられるごみは、自治会や住民にとって大きな負担となるでしょう。

では、路上にごみ箱を設置すべきなのでしょうか。ごみ箱を置けばポイ捨て防止には一定の効果が期待できますが、一方で「530精神」を弱める懸念や、維持・管理費用の負担問題も浮上します。行政がすべて担うのか、アリーナを運営する事業者が協力すべきなのか、それとも観光税や協力金で賄うのか。公共空間を誰がどのように使い、責任を持つのかという根本的な議論が不可欠です。

豊橋にとって、530運動の精神を守りつつ観光や大規模施設を受け入れることは、これからの街づくりの試金石となります。便利さと環境意識のバランスをどうとるのか。ごみ箱設置を単なるインフラ整備ではなく、市民と来訪者が共に考えるべきテーマとして捉える必要があるのです。

考察 ― 530運動とこれからの街づくり

豊橋市の530運動は、ただの美化活動にとどまらず「ごみを出さない」という市民モラルを育ててきました。その精神は、市民一人ひとりが自らの行動に責任を持つという誇りであり、街のアイデンティティとも言えます。しかし、外国人観光客の増加や新アリーナ建設に伴う人の流れの変化は、この精神を揺さぶる現実的な課題を突きつけています。

ここで大切なのは、530運動の理念を「絶対にごみ箱を置かない」という硬直した姿勢にしてしまわないことです。むしろ、「ごみを持ち帰る文化」を基本に据えつつ、必要な場所や状況に応じて柔軟に対応する姿勢が求められます。例えば、アリーナ周辺や駅から公園にかけての導線など、特にポイ捨てが懸念されるエリアに限定してごみ箱を設置し、その維持や管理を行政と事業者、市民が分担していく方法も考えられるでしょう。ごみ箱を「便利さの象徴」ではなく、「市民と観光客が共に街を守るための仕組み」として位置付けることができれば、530精神と矛盾しないはずです。

また、ごみ問題を単なる環境美化ではなく「教育」と「社会の成熟」の一部と捉える視点も不可欠です。子どもたちには「ごみを出さない」意識を引き継ぎつつ、大人たちは観光客や来訪者に対して寛容さとわかりやすいルールを示す。そうした積み重ねが、地域に誇りを持つ市民を育て、観光客にとっても魅力ある街へとつながります。530運動の精神は、過去のものではなく、未来の街づくりを支える価値観として活かされるべきなのです。

まとめ

530運動は、「自分のごみは自分で持ち帰る」という登山者のモラルから始まり、市民一人ひとりの責任意識を育ててきました。その精神は、豊橋市を「ごみゼロのまち」として特徴づける大きな要素となっています。しかし、観光や大規模イベントを受け入れるこれからの豊橋には、新しい課題も生まれます。駅から新アリーナへ向かう人々のポイ捨て、住宅地のごみステーションへの持ち込みなど、従来の「持ち帰り文化」だけでは対応しきれない場面も出てくるでしょう。

だからこそ、今必要なのは「530精神を守る」か「ごみ箱を設置する」かという二者択一ではありません。市民運動で培った文化を尊重しながら、観光客や地域社会の実情に即した柔軟な仕組みを作ることが大切です。ごみ箱の設置は、530精神を壊すものではなく、それを補完し、より多様な人々と共生するための工夫となり得ます。

530運動が生み出した「ごみを出さない」という理念は、これからも豊橋の街を支える軸であり続けます。そして、便利さと文化、環境と観光をどう両立させるか。その答えを市民全体で考え、次の世代に引き継ぐことこそが、豊橋の未来にとって最大の課題であり、また希望でもあるのではないでしょうか。

このブログを読んでのご感想など

このブログ記事を読んでのご感想をお送りください。ブログを書く励みになったり、もしかすると読者からのメッセージとして記事で紹介させていただくこともあるかもしれません。お気軽にどうぞ。